徕芬救不了年轻人的“平替”焦虑

本文来自公众号博客COVER

■ 国货品牌务必迅速认清并走出“平替”的迷思,毕竟,任何一个品牌的崛起,都是一个逐渐积累的过程,必然都离不开坚持研发、打造高品质产品的核心思路。

作者 | 老缅

编辑 | 孤鸽

“不是高端买不起,而是平替更有性价比。”

过去几年,从美妆、服饰、饮品到旅游等各个领域,“平替”消费风潮兴起——30元的星巴克被9.9元的瑞幸取代,十几元一套的穿戴甲替换了几百元一次的美甲,就连共享单车也成了“平替健身”的首选……这些消费行为变更的背后,是年轻一代消费者对性价比的极致追求。

得益于此,一些“价廉物美”的国货品牌,也被顺势推到了聚光灯下,成为新的消费宠儿,它们中的一部分,甚至还因此实现了对国际品牌的“弯道超车”。

徕芬在高速吹风机市场的迅速崛起,就是一个典型。借助“戴森平替”的卖点,徕芬近几年营收规模实现高速增长,是平替风潮下最令人瞩目的国货品牌之一。

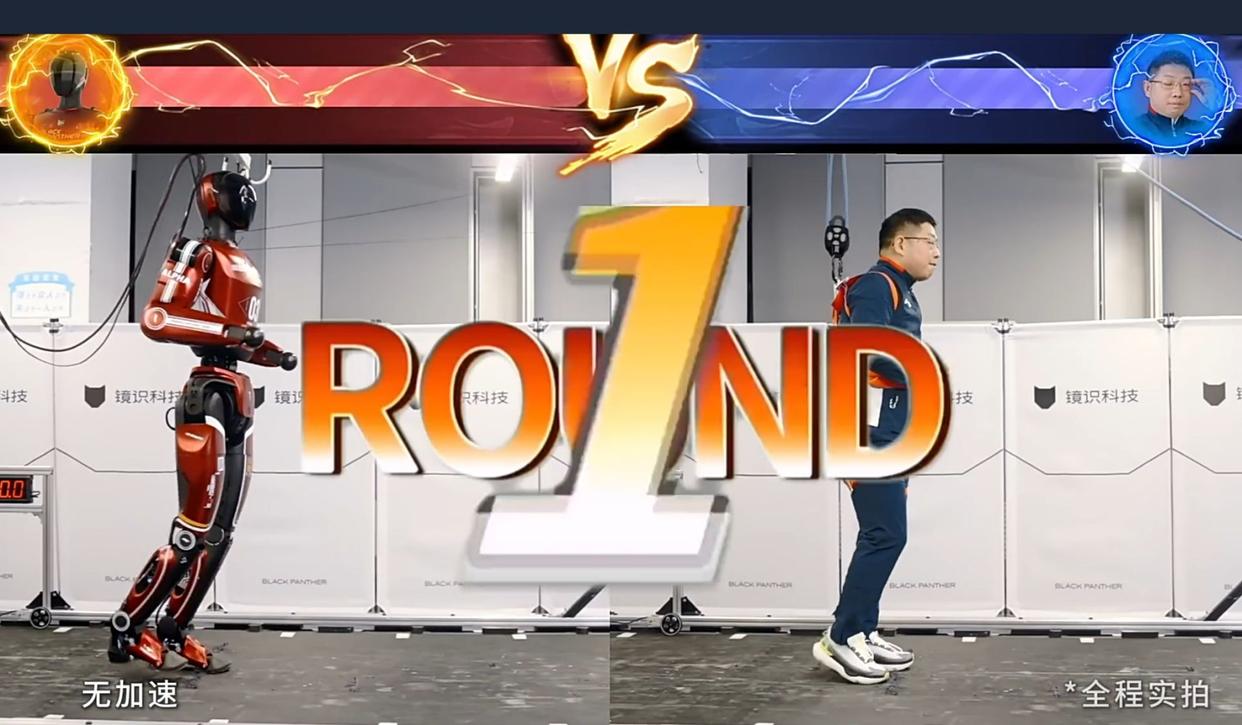

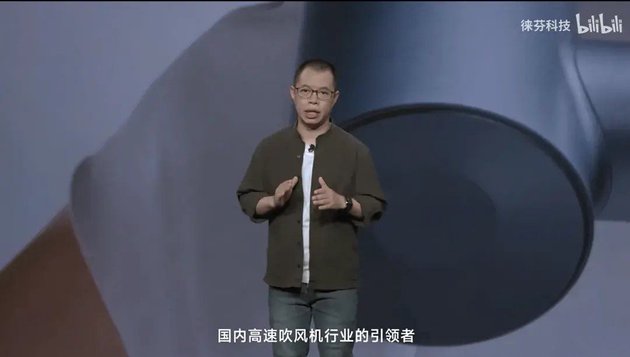

■ 徕芬创始人叶洪新

■ 徕芬创始人叶洪新

只是,进入2025年以来,一直发展顺风顺水的徕芬,似乎遇到了不少烦恼——随着高速吹风机赛道涌入了越来越多的玩家,大量的“徕芬”平替开始涌入市场,与此同时,徕芬也开始不断卷入投诉、处罚乃至诉讼之中。

今年3月,江苏省东台市市场监管总局发布的一则关于网售皮肤及毛发护理器具质量抽查的结果显示,徕芬吹风机因安全指标不达标被点名。

而在黑猫投诉 【下载黑猫投诉客户端】平台上,关于徕芬的投诉条目高达千条——不久前还是“国货之光”的徕芬,怎么突然逆转成了“国货之伤”?

过去一段时间,徕芬存在产品质量乃至安全隐患的问题,频频见诸报端。

据泰山财经报道,浙江消费者叶先生反映,他的爱人在使用徕芬LF03吹风机时,“刚启动不到一分钟,就突然发出砰的一声巨响,冲击力非常大。手柄末端接线处冒出火星,我爱人的衣服都被炸黑了,皮肤也被严重灼伤,疼得直不起身来。”

在黑猫投诉平台上,以“徕芬 吹风机”为关键字搜得的636条结果中,也不乏产品外壳漏电、出现胶臭糊味、机壳开裂等质量问题。

显然,这与徕芬品牌官方,以及大量KOL和种草主播所宣传的黑科技、高品质等卖点大相径庭。

此外,徕芬官方曾发文总结高速吹风机这一单品的成功秘诀——先是通过自主研发来突破高速吹风机的电机技术壁垒,以高新技术打造高性能的产品,再通过自建工厂,投入设备,深化供应链,来降低产品成本,提升生产效率与品控,这样一来,就造出了兼顾质量和价比的高“质价比”产品,从而获得无数消费者的喜爱。

更早一些时候,徕芬创始人叶洪新与红杉资本王岑进行的那场主题为《吊打戴森的吹风机为什么做不大》的谈话节目上,叶洪新也曾公开表示,徕芬具备“全面超越,风力更大、噪音更小、价格更便宜”等优势,已全面超越戴森。

不过,从公开信息来看,徕芬对于研发的宣传有不少夸大的嫌疑。

比如,徕芬曾公开4年投入1亿元用于研发,但天眼查App显示,深圳术叶创新科技有限公司及东莞市徕芬电子科技有限公司累计公开267项专利,但核心技术发明专利仅31项,占比仅约12%,其余多为外观设计及实用新型专利。

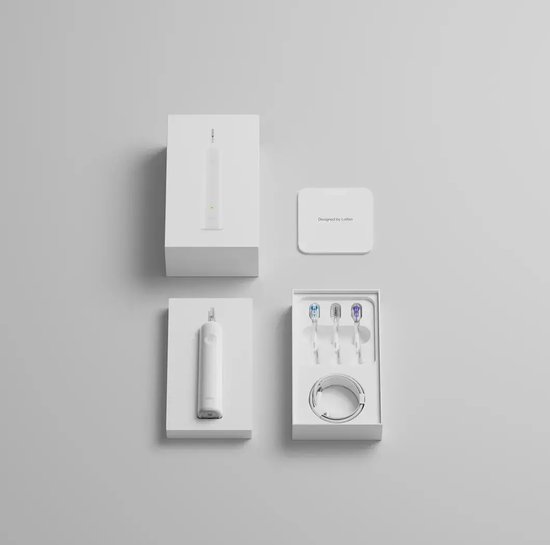

而除了高速电吹风这一当家产品之外,徕芬后续推出的扫振电动牙刷、电动剃须刀等产品,虽然通过从包装到主体像素级“致敬”苹果与松下等巨头,成功斩获了巨量关注,但后续也在小红书等平台上,被大量用户吐槽电动牙刷关机后自启动、无法充电,以及电动剃须刀震手麻脸、刮不干净等问题。

■ 徕芬剃须刀(左),松下剃须刀

其中,徕芬在今年5月高调推出的号称全球首款搭载工业级直线电机技术的“徕芬直线往复式剃须刀”,因其“撞脸”松下而引发了舆情关注,包括人民网深圳舆情部也亲自下场,发布标题为《湾区消费报告丨徕芬频陷“质量门” 平替光环不再》的文章。

文章指出“再大的营销声势,也无法掩盖品质缺陷带来的信任危机。依赖“平替”标签和社媒营销,获得短期流量、开拓更大市场确实很快,但产品实力不足、服务态度消极,终将反噬品牌信誉。”并引用舆情监测数据显示,2025年来关于徕芬的网络讨论中,负面敏感信息占比21.28%,正面信息仅占1.63%,其余主要为中性信息。

此前,徕芬关联公司浙江徕芬贸易有限公司,也因违反《广告法》中虚假宣传、引证内容不真实准确的情形,于2024年12月被处罚款9.5万元——需要指出的是,该公司因同一性质违法,已于2024年5月31日被处罚一次,即“一年内二次违法”,故从重处罚。

不难发现,当流量开始反噬,徕芬那依赖营销构筑起的“护城河”,似乎很快就被探出了深浅。

2016年,戴森推出了售价高达3000元、主打10万转/分钟高转速的Supersonic吹风机,掀起了吹风机这个细分市场的革命,并迅速成为爆品——不仅高端美发沙龙和酒店纷纷将其作为配套卖点之一,无数明星名人在化妆间和落地镜前不经意的“露出”,更是为这款全球首个无风叶吹风机挣足了话题。

在那个国产吹风机售价普遍不过百元上下的年代,戴森近乎奢侈的定价,在劝退了一部分囊中羞涩的消费者的同时,却也成为了他们眼里迈向高品质生活的突出标志——以至于戴森官方强调的科技属性,实际传播力度远不如它被后天赋予的“高级感”甚至是“白富美”之类的标签。

敏锐地捕捉到这一点的徕芬,旋即出手。

2021年,徕芬发布第一代高速吹风机LF01,以其“戴森平替”的定位和599元的价格,迅速抢占市场,成为高速吹风机领域的黑马。

徕芬的成功,建立在两个基础之上——一是品牌定位精准,二是大手笔投放。

事实上,早在2019年,国内就已有厂家成功破解戴森高速吹风机的核心:电机技术,甚至还绕开戴森相关专利,发明出了性能更好的电机。

但在当时,“平替”概念还未兴起,“仿制”仍是主流,多数厂商执迷于制造高仿版的戴森,却没有人想要做一个“对标”戴森的品牌。

某种程度上,徕芬成了第一个“吃螃蟹的人”。

不过,徕芬也并不是入场即炸场的。据媒体报道,徕芬LF01发布后,首月只卖出了个位数,到了2021年年底,徕芬的月销售额也不过700万元。

转机在于,徕芬启动了行业“史无前例”的营销投放。

据36氪报道,2021年,徕芬把叶洪新在首场发布会上的内容切片后大量投放到抖音、B站等内容平台上,仅信息流投放一项就耗费了千万元资金,直接将销售额推到了1亿,投资回报比达10倍。

此后,徕芬通过社交媒体、视频平台、达人明星推荐等形式,对其高速吹风机进行“内容营销式种草”,不仅牢牢捆绑“戴森”品牌,还集中声量不断强化其性价比“吊打”戴森,以及推动“技术普惠”等特质。

徕芬的一系列操作,成功引领了消费者的心智——只需花不到戴森几分之一的价格,就能买到从设计到功能再到技术都全面对标甚至超越戴森的品牌,使用户既可以相对低成本地完成吹风机这一细分领域的消费升级,同时也能在心理上巩固自己“没有盲目踏入消费主义陷阱”的正向反馈。

得益于其,据官方披露数据,从2021年到2023年,徕芬销售额分别为1.5亿、15亿和30亿元,短短三年时间里营收规模激增20倍。

2024年618期间,徕芬高速吹风机全网销售额5.3亿元,同比增长60%;天猫销量突破105万台,超越戴森成为相关榜单冠军。

只是,有句老话说:水能载舟亦能覆舟。

徕芬依靠制造热点话题来吸引流量,但流量的高峰总会过去。流量并不能形成品牌真正的护城河。

最明显的一点是,徕芬以“平替戴森”的打法迅速起量,这个打法很容易被其它品牌模仿。飞科、米家等主流品牌产品接连有所反应,并采取了和徕芬当年如出一辙的产品思路——外观设计上同样模仿戴森走极简风,产品的“黑科技”也一个不少,这是它们的共同敌人不再是戴森,而是徕芬。

本质上,徕芬可以做“戴森平替”,别人自然也可以做“徕芬平替”。京东京造、网易严选乃至许多白牌厂商,也纷纷推出类似产品,据《财经天下》报道称,2024年前三季度,高速吹风机品牌有145个。作为对比,2022年、2023年同期分别是82个和131个。

新的入局者带来了更加激进的定价,例如京东京造智能高速吹风机Air仅售189元,是徕芬LF01售价的三分之一。

徕芬尝到了自己打法的恶果。2024年1月,徕芬“被迫”推出了售价199元的SE Lite版高速吹风机。此时徕芬已成为高速吹风机市场中的领军品牌,站在消费者的角度来看,当年徕芬扮作王子打败戴森这条“恶龙”的剧情,现在是当年的剧情再度上演了一遍而已。

只是这一次,徕芬变成了那条恶龙。

客观的看,徕芬选择走“平替”的路线本身无所谓对错,大手笔地营销投放,对于一个需要快速增加曝光的新兴品牌而言,同样也无可厚非。

如果徕芬拿出足够多的时间与精力用于打磨产品、投入研发,逐步从模仿者晋级为赛道的引领者。那么,徕芬或许真有希望成为世界的徕芬,而不是中国的戴森。

遗憾的是,徕芬显然已经习惯了“路径依赖”,它的选择是,继续去做戴森的平替,做苹果的模仿者,做松下的复制品。

■ 酷似iPhone包装的徕芬电动牙刷

■ 酷似iPhone包装的徕芬电动牙刷

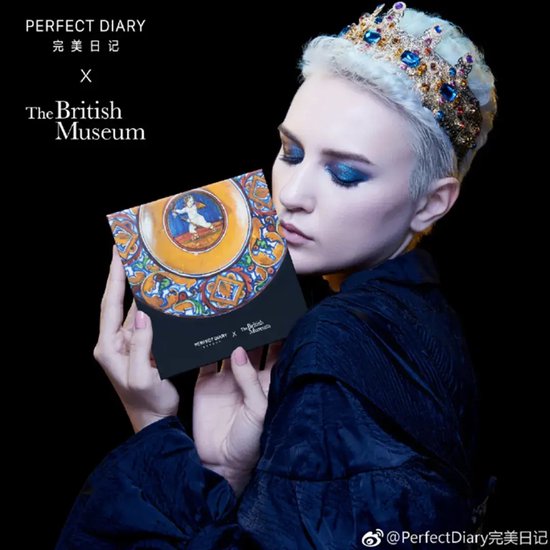

相似的案例,还有曾经定位“中国欧莱雅”的完美日记。完美日记同样以小红书、抖音为重点投放平台,通过平台头部博主制造声势、腰部和尾部博主口碑宣传来达到传播效果,并直接催动销量实现巨幅增长。

2018年,完美日记仅用90分钟就在天猫双十一大促期间突破1亿销售额,到2021年第二季度,完美日记总营收突破15.3亿元人民币,DTC客户数量达到1020万,成为了国货彩妆界的最大黑马。

与此同时,其所在的逸仙电商仅用3年的时间,营业收入就从2018年的6亿元人民币扩张至2020年的52亿元人民币,迅速成长为国内市场份额最大的国货彩妆企业,并于2020年11月19日登陆纽交所上市。

然而,巨额的营销费用使得逸仙电商赚了吆喝赔了利润,过度依赖营销也使完美日记在产品研发上面的投入严重不足,导致产品质量开始备受用户质疑——“眼影粉质低劣”“唇釉拔干严重”“粉底液氧化太快”等批评声音层出不穷,叠加花西子、橘朵等同期崛起的国产美妆品牌的穷追猛打,完美日记火得有多热烈,糊得就有多惨淡。

纵观徕芬与完美日记的案例,不难发现,它们都成于营销,亦都败退于产品力、创新力与竞争力的缺失。

它们似乎都没有意识到,消费者之所以愿意为“平替”买单,前提是平替产品要好用、省心、安全,而不是以“平价”为理由,作为质量打折的借口。否则的话,平替只是经过精心包装后的“高仿”,技术普惠更是无从谈起。

而那些被“背刺”的消费者更是无辜,他们不仅付出了真金白银的选择,其中还夹杂着对于国货,对于品牌和产品本身,以及对于自身消费观的深度认同。

这种信任危机,甚至将蔓延和损害所有国货品牌的生存空间。

这也是为什么,尽管当下平替之风仍存,但许多消费者对于平替的看法,已经从原先的“精明理性之选”,逐渐降级成了“省钱妥协之选”。

兜兜转转,戴森依然还是那个产业链顶端的戴森,但徕芬却已不是最初的那个徕芬。

国货品牌务必迅速认清并走出“平替”的迷思,毕竟,任何一个品牌的崛起,都是一个逐渐积累的过程,必然都离不开坚持研发、打造高品质产品的核心思路。

近几年,我们看到了越来越多不满足于“平替”的国货产品:

有“年轻人第一辆轿跑”的小米SU7,其在纽北接连刷新领先赛绩,用硬核实力向世界展示中国新能源汽车的技术水平;

■ 小米SU7

■ 小米SU7

也有曾被称为“山寨版欧莱雅”的国货美妆品牌珀莱雅,凭借对“成分党”和“功效党”两大风口地敏锐捕捉,先后推出抗老单品红宝石精华与针对年轻人的抗糖抗氧化的双抗精华,一举带火“早C晚A”的护肤理念;

还有自主研发激光测距传感器(LDS)和自主导航算法,让扫地机器人实现真正的智能规划,成功逆袭将美国巨头iRobot“挑落马下”的石头科技等等,不胜枚举。

它们走通了属于国货的出路,也代表着国货的真正高度。

希望在未来,我们能够看到更少的“平替之选”,而是迎来更多更好更强的“自主品牌”。